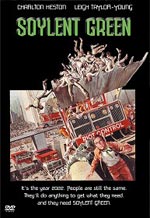

「ソイレント・グリーン」 1973年 アメリカ

監督;リチャード・フライシャー

出演;チャールトン・ヘストン,エドワード・G・ロビンソン,リー・テイラー=ヤング

2008年8月?日 DVD 自宅ごろ寝シアター

2022年、ニューヨーク。爆発的人口増加と環境破壊によって世界は深刻な食糧不足に陥り、人々は合成食品で命を繋いでいた。ソイレント社から画期的な合成食品「ソイレント・グリーン」が売り出された頃、ソイレント社取締役が殺される事件が起き、殺人課のソーン刑事が捜査に当たることになった。SF名作。

2022年、ニューヨーク。爆発的人口増加と環境破壊によって世界は深刻な食糧不足に陥り、人々は合成食品で命を繋いでいた。ソイレント社から画期的な合成食品「ソイレント・グリーン」が売り出された頃、ソイレント社取締役が殺される事件が起き、殺人課のソーン刑事が捜査に当たることになった。SF名作。

映画とはちょっと関係のない話題から。半年前ぐらいに河野稠果『人口学への招待』(中公新書)という本を読みはじめ、まだ読み終わっていない…ヽ(´・`)ノ 。が、そこに興味を引く記述があった。2000-2005年の世界人口の年平均増加率は1.24%で、2050年頃には0.36%ぐらいまで減速していく。このままだと、やがて人口増加は頭打ちになるという予測だ。しかし、1965-1970年の年平均増加率は2.0%。「人口爆発」と言われた時代である。1974年のアンズリー・コールという人口学者の計算によると、2.0%で増加した場合、700年間のうちに地球の表面(海も含む)の30センチ四方に人間1人という超過密状態になるとのこと。つまり、この映画が作られた70年代初頭、現在以上に人口増加が深刻に考えらていたことがわかる。映画でも、そこらじゅう人間だらけ。ソーン刑事のように、狭いながらも部屋を持てる人はまだマシな方で、建物という建物の廊下、階段も、道端にまで人がゴロゴロと寝ている状態である。コールの推計を考えてみても、こうした過密状態は空想世界として見ることができない恐さがあったと思う。

「ソイレント・グリーン」の秘密は、ショッキングではあるけれど、オリジナル性があるわけではない。食糧危機時代の恐ろしい未来像として想像できる範囲であり、実際に他のSFや映画にも描かれる。勘の良い人なら途中で結末が分かるだろう。それ以上に怖いのは、人が増えすぎて、人が人として扱われなくなった時代の荒廃した社会の描写だ。一握りの人々が資源や食糧を独占して豊かな暮らしをする一方で、僅かな合成食品を求めて列を作る貧しい人々がショベルカーでガッサガッサと片づけられる(DVDのイラスト)。若くてきれいなお姉さんはマンションの部屋付「家具」として売られているし、知識のある老人は「本」として扱われる。ペットやモノ扱い。そして、この世界で、人間を一番心地よく受け入れてくれるところは、公設安楽死施設…。SFらしい特殊映像はほとんど使わず、科学文明も後退し、人間性が失われた衰退まっしぐらの未来社会を、想像力と細かな演出で過激に描き出す。凄まじい。

ソーン刑事もまた職権を大いに利用して、当然のように他人の家からをモノを盗ってくるし、荒んだ社会に馴染んでいる。でも、彼だけは、「本」と呼ばれてモノ扱いされる老人を、その人の名前で呼ぶし、何されてもしょうがない「家具」をかばったりもする。そういう細かいところで彼の人間性を演出し、荒んだ社会の一員でありながら、無理なくソイレント・グリーンの暴き手になっていく。ソーン刑事がチャールトン・ヘストンだからかなぁ。ラストは『猿の惑星』(1968年)を意識してるようにも見えるんだけど、残念ながら、インパクトはそれほどない。

最近、見なおして気付いたことがある(現在、にこにこ動画で無料配信中)。オープニングとエンディングが対照的なことに。オープニングは、開拓時代ぐらいから人間の科学文明の発達をセピア色の写真で次々と映し出す。そして地球を荒らしまくって、人間の利便性だけを追求したなれの果てが、ソイレント・グリーンの世界である。エンディングは、ヴェートーベン交響楽第6番「田園」と失われてしまった地球の美しい風景。このエンディングは映画のなかでも使われていたシーンなのだが、映画のシーンと重ね合わせると絶望的な気持ちになる。。。人間にとって、こうした美しい地球はかけがえのないもの。でも、人間が増えつづけ、こぞって資源浪費型の科学文明を追求していく限り、確実に失われてていく。地球にとっては、人間が滅びることが一番いいのかも。「田園」を聞く度、映画のシーンを思い出しそう。

「暗殺者のメロディ」 1972年 アメリカ

監督;ジョセフ・ロージー

出演;アラン・ドロン,リチャード・バートン,ロミー・シュナイダー

2008年8月?日 NHKBS録画 自宅ごろ寝シアター

1929年、革命家トロツキーはスターリンの粛正を逃れるため、メキシコに逃亡した。スターリンの命を受けた暗殺者ジャクソンは、身分を偽って、トロツキー信望者ギタの愛人になり、トロツキー家への出入りを許されるまでになる。1940年に起きた歴史的事件トロツキー暗殺を映画化。

1929年、革命家トロツキーはスターリンの粛正を逃れるため、メキシコに逃亡した。スターリンの命を受けた暗殺者ジャクソンは、身分を偽って、トロツキー信望者ギタの愛人になり、トロツキー家への出入りを許されるまでになる。1940年に起きた歴史的事件トロツキー暗殺を映画化。

リチャード・バートンがホンモノのトロツキーに似てる。あとは、えーっと、えーっと…よく憶えていない(汗)。

トロツキー暗殺事件を資料と証言に基づき、忠実に映画化しようとしたらしい。フィクションも織り交ぜている思うが、事実を冷徹に追う手法を採っている。この手法が効果的だったのは暗殺シーン。未遂も含めて3回あったと思うが、なかでもジャクソン(アラン・ドロン)の暗殺未遂シーンの演出が良い。書斎でトロツキーとジャクソンが2人きりになり、トロツキーはジャクソンに背を向け、デスクで原稿を読んでいる。この絶好のチャンスに、ジャクソンは隠し持ったピッケルで殺そうとするが、後頭部を見つめるだけで、固まってしまって何も出来ない。それだけのことだが、アラン・ドロンの演技が巧いこともあって、トロツキーの見えない威圧感や、使命の重圧感、人を殺すことへの恐怖、逡巡などが、一瞬のうちに画面なかに充満する。映画の刺客はスマートに仕事するものという固定観念があるから、この暗殺者のビビり様にはリアリティを感じた。次の暗殺も同じ状況で実行され、一度失敗しているという伏線がより緊張を高める。

しかし、それ以外は退屈なんだよなぁ、この映画。単調なのが悪いのではなくて、事実を追うことに重きを置きすぎて、無駄なシーンが多くなり、人物の心理描写もなおざりになったことに問題があるように思う。例えば、最後にジャクソンが取り押さえられた時、「母親が人質に取られているんだー」と叫ぶけど、唐突すぎて、えっ?そうだったの?と。ずっとスターリン支持派だと思っていたし、使命の重圧に挙動不審になっている青年にしか見えなかったから。。。殺らなければ、スターリンに母親が殺される、自分も殺される、そういう彼の苦悩が少しでも表現できていたら、ジャクソンに対する見方も、映画の印象も大部変わったと思う。アラン・ドロンも、ギタ役のロミー・シュナイダーも良い役者なのに、今ひとつ冴えない(彼らのせいじゃないけどね)。

タイトルは、作風からしても原題「トロツキー暗殺」でしょう。いくらアラン・ドロンだからって、この映画にこのタイトルは甘すぎんじゃね?。