「めまい」 1958年 アメリカ

監督;アルフレッド・ヒッチコック

出演;ジェームズ・スチュアート,キム・ノヴァク,バーバラ・ベル・ゲデス

2009年8月18日 DVD 自宅ごろ寝シアター

ジョンはある事件がきっかけで高所恐怖症になり、刑事を辞職した。そこに友人が妻マデリンの素行調査を依頼してきた。彼女は何かに取り憑かれたような奇妙な行動をするというのだった。

ジョンはある事件がきっかけで高所恐怖症になり、刑事を辞職した。そこに友人が妻マデリンの素行調査を依頼してきた。彼女は何かに取り憑かれたような奇妙な行動をするというのだった。

殺人のトリックは単純でありきたりなのに、最後までぐいぐいと引き込まれてしまう。そこがヒッチコックの腕のスゴさ。ミステリやサスペンス映画の面白さは、トリックの奇抜さだけじゃないじゃないってことがよく分かった。心理的な不安を高めるエピソードや演出が実に巧みだ。前半は、マデリンに曾祖母が憑依するというオカルトと精神異常をにおわせながら、主人公ジョンも観客も謎に引き込んでいく。ま、ヒッチコックにオカルトはないな…とは分かるんだけど、だとしたら謎めいた行動の裏に何があるのかと、ますます気になってしまう。後半は、今度はマデリンを調査していた主人公のジョンが、逆に彼女に取り憑かれたように病的になっていく過程が怖い。街で見かけたジュディをストーカーのようにつけ回し、髪型を変え、洋服や靴を吟味し、マデリンに変身させていく執拗さ、ついにフェチ変態か?とまで思わせるような怖さがある。ジョン役はジェームズ・スチュアート。誠実、清潔感のイメージがある彼が変質的になっていく姿は、怖さ倍増である。

人間関係も不協和音。になるが、ジョンが恋したのは虚像「マデリン」。存在しない女に心を病むほど振り回される。ジュディは、ジュディとしても、「マデリン」としても愛されない。相手は互いに目の前にいるのに、絶対に愛し合えない関係になっている。どの人間関係をとっても、かみ合っていない。

そして、不安を煽るような映像の作り込み。“めまいショット”は本作ではじめて使われて有名になった。対象物にカメラを近づけながらズームアウトすると、対象物の大きさは変わらずに画面はだんだんと広角になっていく。本作では螺旋階段の中心真上からこのめまいショットを何回か使っていて、実際に見てもらうと分かるけど、地面が下へ下へ落ちていくような感覚がある。高所恐怖症のジョンの恐怖を、見事に視覚化した感じ。オープニングの渦巻きアニメから目が回りそうだし、悪夢シーンではサイケデリックな映像を使い、またラストシーンでは影を効果的に操って心の闇を表現する。ラストのカットなんて、観てる方がめまいしそうだよ。

好みの問題だけど、私はキム・ノヴァク(マデリン)の顔立ちは好きになれない。バービー人形みたいで、温度がない感じ。男を虜にするほどの魅力も今ひとつ感じられない。どうしてジョン(ジェームズ)がこんな女を好きになっちゃうかなぁ、元婚約者のミッジ(バーバラ・ベル・ケデス)の方が可愛いのになぁと、思ってしまう。ミッジが描いた絵のユーモアセンスが理解できないジョンはバカだねー。

ヒッチコックのブロンド好きは有名だけど、本作を見て思った。ヒッチコックのなかには、髪はブロンドで、顔立ちは彫刻のようで、体はボンッキュッボンッで、洋服はエレガントで…と、完璧な女性像みたいのがあって、女性に相当自分の趣味を押しつける人じゃないかしらん。なんかブロンドフェチだけじゃなさそうだぞと(笑)。

「人間魚雷回天」 1955年 日本

監督;松林宗恵

出演;木村功,岡田英次,宇津井健,加藤嘉

2009年8月13日 wowwow視聴 自宅ごろ寝シアター

前置き 回天について

前置き 回天について

「回天」は、太平洋戦争末期、旧日本海軍が開発した特攻兵器。人が乗り込んで操縦できる魚雷で、敵艦まで接近して自爆する。人間魚雷とも言われた。搭載された爆薬は1.55トンで、通常の魚雷の約3倍以上。脱出装置はついていない。山口県大津島に回天搭乗員の訓練所があり、400人の若者達が集められた。回天は性能も操縦性も悪く、訓練中だけでも、海底への追突やエンジントラブルなどで15名が事故死。また航空機の特攻と違って、海の中をいく人間魚雷は目標に到着するだけでも難しい。敵に見つかる可能性があるため潜望鏡で目視できる時間はわずか。あとはコンパスと時計だけを頼りに進んでいく。敵艦にたどり着けなくとも、戻れないから、自爆か、酸素がなくなり沈んでしまうか。出撃すれば、二度と生きて還ることはできなかった。爆撃できる確率が極めて低いにも関わらず、敗戦まで次々と出撃命令が出された。回天で命を落とした者は104名、回天に撃沈された戦艦は僅か3隻(米軍記録)だった。

参照;NHK『[証言記録 兵士たちの戦争]人間魚雷 悲劇の作戦 〜回天特別攻撃隊〜』。(←クリックするとNHK「戦争証言」アーカイブの動画サイトへ飛びます。)

本作は、回天特攻隊の海軍予備学生の3人の若者達を中心に、訓練から出撃までを描く。日本の戦争映画では名作。

この特攻隊の若者達のなかにあるのは諦念。男子たる者は戦争に行かねばならないという時代の空気に逆らえない諦め、特攻隊員として死ななければならない諦め、やり残したことに対する諦め、こういう時代に生まれた諦め…。木村功だったと思うが「死ぬのは怖くないのか?。俺は怖い。」というセリフがあるように、回天のような破綻した作戦に対する怒りや、死への恐怖もある。しかし、それ以上に、諦念が支配している。出撃の前日、若者達はそれぞれの時間を過ごす。ある若者は海岸で恋人と一夜を過ごし、ある者は元大学教授と哲学を語り合い、ある者は芸者遊びで酔いつぶれる。そこには、特に戦争批判的なセリフやシーンがあるわけではないのに、戦争がなければ、恋人と楽しく海岸を散歩しただろうし、好きなだけ学べたろうし、友だちとお酒を飲んで語り合えたろうし、当たり前の青春があっただろうにと思わせ、それらを諦めなければいけない彼らの悲しみをひしひしと感じる。

出撃する時のシーンも淡々としている。母艦であるイ号潜水艦の上で刀を振って、港に見送りに来た人々に挨拶をする。回天出撃の時は「天皇陛下バンザイ」でもなければ、「お母さん」でもなく、「お世話になりました」と一言だけ挨拶して回天へ搭乗する。そして、予想だにしなかったあまりにもやりきれない死に衝撃を受け、彼らの諦めなければならなかった人生が重く重くのしかかってくる。私はこの時代を知らないけれど、余分なものが描かれていないだけに、リアルだなぁと思った。後日、YouTubeで回天出撃時の写真(動画演出やコメントは私の主義思想には合わないんだけど)、それから上記のNHKの証言ドキュメンタリーを見て、改めてこの映画のリアリティへのこだわりを感じた。また、訓練中の事故死や、回天の整備不良で出撃できずに戻ってきてしまった兵士の複雑な心境など、回天に関して実際に起きた問題をくまなく取り上げようとしているところに、監督の撮らねばならないという執念が感じられる。事実関係と違うと思われるのは、この1回の出撃で大型戦艦を2隻沈めたこと。米軍記録からすると、これは不可能ではないかと思う。

潜水艦の特撮は明らかに模型と分かるが、そんなのは些末な問題である。制作は1955年。戦争の記憶がまだ生々しい時代に、戦争経験者たちが残しておきたかったもの、回天や特攻隊員の真実を伝えようとしたことの方が重要であり、そこは、戦後世代がどんなに見事なCG戦闘シーンやお得意の「感動」演出をしても、絶対にかなわない重みがある。

一つだけ、残念なのはキャスト。岡田英次と木村功は特攻隊員というには薹が立ちすぎである。宇津井健はかろうじて20歳ぐらいに見える。当時の邦画では、その会社のスター俳優が主役というのが当たり前だったから仕方ないかとは思うけど。下級兵士で将校達にこきつかわれているけど実は元大学教授という役=加藤嘉の、すべてを受け入れて達観しているような演技が良かった。『砂の器』(野村芳太郎、1974年)の父親役もそうだけど、静かにして強い印象を残す演技はすごいなぁ。

モノクロ時代の邦画に疎い私は監督をよく知らず、ググってみて納得。松林監督はお寺の生まれ。海軍予備学生→海軍少尉としての出征経験がある。この諦念、リアリティは監督自身の経験なのだろう。

「レイジング・ブル」 1980年 アメリカ

監督;マーティン・スコセッシ

出演;ロバート・デ・ニーロ,キャシー・モリアーティ,ジョー・ペシ

2009年8月12日 DVD 自宅ごろ寝シアター

実在のミドル級ボクサー、ジェイク・ラモッタの栄光と挫折の半生を自伝を元に映画化。彼は絶頂期、ブロンクスの猛牛=レイジングブルと呼ばれていた。モノクロ、一部シーンだけカラー。

実在のミドル級ボクサー、ジェイク・ラモッタの栄光と挫折の半生を自伝を元に映画化。彼は絶頂期、ブロンクスの猛牛=レイジングブルと呼ばれていた。モノクロ、一部シーンだけカラー。

実はスコセッシ作品ってあまり見てないんだけど(^^ゞ、人格が壊れていて、社会性がない男を主人公にすることが多い。監督は、ラモッタのそういう面に興味を持ったのだと思う。なので、本作はAFIアメリカ映画ジャンル別ベスト10のスポーツ部門で第1位に輝いたが、スポーツ映画とは言い難い。例えば、第2位の『ロッキー』(1976年,ジョン・G・アヴィルドセン)は、どん底ボクサーがチャンピオンに挑戦するためにトレーニングを積んでいく過程が描かれる。しかし、本作にはそうしたスポ根要素が殆どない。実力はあるのにチャンスに恵まれず、腹が立つほど不器用な男の生き様に力点が置かれている。

こんな身勝手で粗暴なヤツに、普通なら誰も同情しないだろう。実弟のジョーイでさえ彼と縁を切ったんだから。しかし、スコセッシの手にかかると、チャンピオンベルトも幸せも拳で手に入れようとする、そんなふうにしか生きられない男の孤独、哀しみ、憐れさが、胸に迫ってくる。もうオープニングからして、嫌でも彼に惹きつけれられてしまう。そこがスコセッシの凄いとこ。全体の構成・演出は叙事的で「19××年 対何とか戦」と字幕で区切って進行し、ラモッタに対しても距離をとって観察しているような撮り方だけど、ここぞというところで、彼の心情にぐっと迫るような見事な画づくり、演出をする。例えば、有名な世界タイトルマッチ戦の入場シーン。1分30秒の長回し、ワンショット。ラモッタが控え室から出て、通路を歩いていく。会場に近づくにつれ、大きくなる歓声。会場への階段を上るところで、カメラはラモッタの後ろへと位置を変え、ラモッタの肩越しに、遠くの方にライトに照らされたリングが映る。観客の間を縫うようにして、ラモッタが一歩進むごとに、リングが近づいてきて、リングに上がったところでカメラを徐々に引いていって、シャドーボクシングするラモッタと観衆を一つの画面に俯瞰気味に捉える。この神業的なカメラワークにもびっくりだが、ワンショットにしたことで、観客はラモッタの緊張感や高揚感を彼と同じ歩調、同じ時間で感じることになる。この間、音楽は、勝負には似つかわしくない「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲。流れるような美しい旋律が、八百長させられたり不遇だったり、ここまでたどり着くまでの彼のさまざまな苦労までもを一緒に思い起こさせるのである。牢獄のシーンでは、モノクロのコントラストを巧みに操って彼の孤独を強調し、ラストシーンも一度もダウンしなかったというより、ここまで墜ちてもダウンすることができない=チャンピオンであろうとする哀しさを滲み出す。最近はセリフや俳優だのみの作品が多いけど、やっぱり、こうしたカメラワークやカット割り、音楽…あらゆる表現手段の一つ一つに拘って作り上げたものは、深くまで響いてくるし、何十年経っても忘れられない作品になるんだね。

ボクシングシーンも、本物のテレビ中継より痛そうである。この監督は『タクシードライバー』で映画史最高峰の暴力シーンを撮っているぐらいだから、血しぶきは飛ぶし、殴られる顔はアップでスローモーションを使ったり、もう痛い、痛い。ついでに言うと、夫婦げんかや兄弟げんかまで、本気でやってるんじゃないかと思うような凄さ。

言うまでもないけど、デ・ニーロ、迫真の演技。もう語りぐさになってるが、デ・ニーロはボクサー現役時代と引退後の中年ラモッタを演じるために、ボクサー体型に鍛え上げてから、その後、体重を27キロ増やした。映画の後半、どんどん太っていくデ・ニーロ。こんなにお腹がでーんと出たデ・ニーロが見られるのは、この映画だけ。この人は、やれと言われれば、身長まで伸ばしそうな気がするよ。

冒頭でスポ根要素がないと言ったが、一つだけあった… (ノ-_-)ノ ~┻━┻ ウリャ〜卓袱台テーブル返し。星一徹に負けないぐらい派手な返しっぷりでした(笑)。

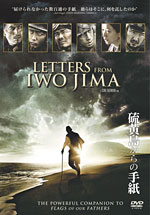

「硫黄島からの手紙」 2006年 アメリカ

監督;クリント・イーストウッド

出演;渡辺謙,二宮和也,伊原剛志,中村獅童

2009年8月5日 DVD 自宅ごろ寝シアター

硫黄島の戦いを日本側の視点から描く。米国側の視点から描いた『父親たちの星条旗』と対をなす作品。1944年6月。陸軍中将栗林が本土防衛の最後の砦、硫黄島に降り立った。栗林はアメリカ留学の経験があり、米国の軍事力を知り尽くしていた。非合理的な精神論に頼った作戦を変更し、硫黄島を一日も長く守るための現実的な作戦を展開していく。

硫黄島の戦いを日本側の視点から描く。米国側の視点から描いた『父親たちの星条旗』と対をなす作品。1944年6月。陸軍中将栗林が本土防衛の最後の砦、硫黄島に降り立った。栗林はアメリカ留学の経験があり、米国の軍事力を知り尽くしていた。非合理的な精神論に頼った作戦を変更し、硫黄島を一日も長く守るための現実的な作戦を展開していく。

今までなかった戦争映画。反戦メッセージが込められた戦争映画は、従来はヒューマニズムをテーマにした作品が主流だったが、オリバー・ストーン『プラトーン』(1986)あたりから地獄のような戦場をリアルに描写する作品が増えてきた。最近ではスピルバーグ『プライベート・ライアン』(1998)などが代表作。しかし本作はどちらでもない。昨今の戦争映画のなかでは砲撃や戦闘の描写が少ないし、硫黄島はもっと悲惨だったという批判もある。しかし、イーストウッド監督の他の作品を2,3本見れば、その批判は的を得ていないことはすぐに分かる。彼の関心は常に人間に向けられる。立場の異なる人間を、同じ重さで、つぶさに、冷静に描き、誰かにとっての正義は他の人にとっては悪になるというように、絶対的な善悪、正義を否定する。強いて言えば(本作でもそんなセリフがあったと思うが)、自分が善と思うことが「正義」ということを主張している。こうした価値観を持つ監督にとっては、同じ戦争を日米双方の視点から描くというのは必然だったと思う。

イーストウッドは、負ける=生きて帰れないと分かっているのに、戦争をしなければならない人間たちに焦点を絞り込む。職業軍人として誠実に任務に従事する栗林中将やバロン西、戦争することより自分が生きることに執着する西郷(二宮)、生きる望みを掛けて投降する者、悲惨な状況に耐えられず手榴弾で自決する者、アメリカ兵を巻き込んで玉砕すると息巻いていたのに、青い空を見ているうちに自分のしていることに疑問を持ってしま者…バンザイ突撃するクレージーな兵士一辺倒じゃないの。国家の戦争というマクロ視点がなくて、人間というミクロ視点に絞り込むほど、敵味方という視点、国家の大義や正当性は遠いて、何のために戦争するのかがまるで分からなくなり、でも戦わざるを得ない人間の苦しみや悲しみだけが見えてくる。バロン西がアメリカの負傷兵を見取った時、その兵士が持っていた手紙を読むシーンがある。母からの手紙であり、日本兵たちはアメリカ兵も自分たちと変わらない境遇にいることを知る。『父親たちの星条旗』を見ればもっとはっきりするのかもしれないが、戦わざるを得ない状況に置かれた兵士の苦しみだけは、どんな時代のどんな戦争だって同じ。そして、日本兵が捕虜のアメリカ兵をリンチするシーンもあれば、アメリカ兵が捕虜の日本兵を大した意味もなく殺すシーンも描く。そこに人間としてどんな違いがあるというのか。悲惨な戦闘の描写がなくとも、監督の反戦メッセージが伝わってくる。

テレビで、この映画は「泣けなかった」と不満をもらしている芸能人がいたが…。断言する。泣かせようとする感傷的戦争映画にろくなものはない。戦争は美談でも感動でもない。日本は誤った選択をした。硫黄島ひとつとっても、2万人の兵士を捨て駒にしたのだ。しかし、そんな映画は日本人が見ない=儲からないから、戦後70年近く経ってもお涙頂戴のしょーもない戦争映画ばかり作っている。

本の紹介

梯久美子 『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』2005年,新潮社

特にこの映画を見た人におすすめ。資料と綿密な調査に基づいた、力作のノンフィクション。軍人としては許されない悲痛な叫びをつづった最期の電報、さらに家族との書簡を通して、栗林忠通の人物像に迫る。そして、やすやすと玉砕して名誉の死を遂げるよりも、遙かに過酷な持久戦を選んだ姿を描き出していく。ただテーマから反れる章や記述があって(書きたい気持ちは分かるんだけど)、そこでダレてしまうのがちょっと残念。

祖父のこと

私の母方の祖父は硫黄島で戦死した。私は硫黄島に関しては、積極的に調べるというほどではないが、本やテレビを意識的に見てきた。今ではYouTubeでも、その惨状を知ることができる(もちろんアメリカのフィルム)。知るほどに、いかに過酷で悲惨だったかという現実を突きつけられ、そこに祖父がいたことを思うと、言葉では表現できない暗澹たる気持ちになる。祖母は非常に苦労したが、戦争のことも、祖父のことも一切話さなかった。母は母で、祖父の写真も、硫黄島に関するものも見られないと言う。その気持ちはよく分かるし、仕方ないと思う。だから余計に、私は見なければ、知らなければと思う。どんなふうに死なねばならなかったのか、知らなければ、祖父も浮かばれないだろうと思うから。興味関心というより、義務感。