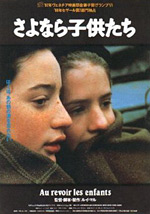

「さよなら子供たち」 1988年 フランス・西ドイツ

監督;ルイ・マル

出演;ガスパール・マネッス,ラファエル・フェジト,フランシーヌ・ラセット

2010年4月?日 DVD 自宅ごろ寝シアター

ルイ・マル監督の自伝的映画であり、傑作。ドイツ占領下のフランス。ジュリアンは疎開して、田舎のカトリック系寄宿学校に通っていた。そこにジャンという転入生がやってくる。周囲に馴染もうとしないジャンだったが、ジュリアンと次第に心を通わせていく。しかしジャンには秘密があった。校長(神父)がかくまったユダヤ人だったのである。

ルイ・マル監督の自伝的映画であり、傑作。ドイツ占領下のフランス。ジュリアンは疎開して、田舎のカトリック系寄宿学校に通っていた。そこにジャンという転入生がやってくる。周囲に馴染もうとしないジャンだったが、ジュリアンと次第に心を通わせていく。しかしジャンには秘密があった。校長(神父)がかくまったユダヤ人だったのである。

田舎での少年たちの学校生活が淡々と映されていく。禁じられている本を一緒にこっそり読んだり、宝探しに夢中になって森で迷ったり、空襲警報のなかピアノを弾いたり…ちょっとした秘密を共有した友人との思い出は一生の宝物になっていく、、、はず。しかし、それらを戦争は根こそぎ奪い去っていく。ジャンがユダヤ人であり、ジュリアンがそのことに何となく気づいている、それだけのことで、平和で他愛もない学校生活がヒヤリとさせられることの連続になり、そして、戦争がこんな子供たちの世界にまで忍び込んでいることに愕然とさせられる。

子供たちの苦しい胸のうちが滲み出るようなシーンがいくつもあり、心にずしっとくる。例えば、子供たちが『チャップリンの移民』(1917年)を鑑賞するシーン。自由の国アメリカへ到着した移民船。しかし自由の女神を前にして移民たちはなかなか船から下りることを許可されない。この時代、よく知られているように多くのユダヤ人がアメリカへ亡命していた。さっきまで大笑いしていたジャンがこのシーンをじっと見つめているのだが、自由の女神や戸惑う移民たちをどんな思いで見ているのかと思うと、やりきれない気持ちになる。

別れの朝、ジュリアンが小さく手を振り、流した一粒の涙。ジャンとの思い出、別れの悲しさだけではない、ジャンがユダヤ人であることを探ろうとしたこと、間接的にとはいえ密告のきっかけを作ってしまったこと、思わずジャンの方を振り返ってしまったこと、後悔や懺悔の入りまじった心情が溢れでているのだろう。悪意などこれっぽちもない、子供ゆえの好奇心や思慮の足りなさからくる言動であって、決して彼のせいではないのだけど、ジュリアン=ルイ・マル監督は、ずっと重い自責の念を抱えていたのかもしれない(だからこの映画を撮ったのだろうと想像するが)。

ラストシーンで校長先生が子供たちに「さよなら子供たち、また会おう」と別れを告げるが、タイトルにもなっているこのセリフにはたぶん含みがある。甘ったれで、戦争のこともよく知らなかったジュリアンはもういない。ジュリアンは「また」はないかもしれないと気づいている。どうすることもできない悲しい現実を目の当たりにして、子供時代にも別れを告げることを示唆した言葉でもあると思う。

最後に監督は自身のナレーションで「1944年の1月の朝を死ぬまで忘れないだろう」と語る。ルイ・マル監督が亡くなってから15年以上経つが、私もこの映画を死ぬまで忘れられないと思う。

「抵抗(レジスタンス)−死刑囚の手記より」 1956年 フランス

監督;ロベール・ブレッソン

出演;フランソワ・ルテリエ、シャルル・ル・クランシュ

2010年4月?日 岩波ホール

ドイツ占領下のリヨン。レジスタンスのファオンテーヌ中尉が捕らえられ、脱出不可能と言われる監獄に放り込まれる。彼は処刑の日が迫るなかで用意周到に脱獄の準備を進めていく。

ドイツ占領下のリヨン。レジスタンスのファオンテーヌ中尉が捕らえられ、脱出不可能と言われる監獄に放り込まれる。彼は処刑の日が迫るなかで用意周到に脱獄の準備を進めていく。

ブレッソンは「孤高の映像作家」と言われる。作風はストイック。感情表現を徹底して排除、芝居がかった演技を嫌って俳優は素人しか使わず、セリフは最小限、音楽も滅多に使わない。そして

自身が敬虔なカトリック教信者であり、信仰をテーマにすることが多い。今まで見たのは『バルタザールどこへ行く』('64年)のみだが、難解な監督というイメージを持っていた。なので、まさかブレッソンにここまでハラハラドキドキさせられるとは思わなかったよ。

しかし、この恐るべき緊張感は彼のストイックさから生み出されているのもまた事実。『穴』(1960年)、『大脱走』(1963年)、『パピヨン』(1973年)などの脱獄名作が、人物の魅力や仲間意識と裏切り、アクションなど娯楽要素でハラハラドキドキさせているのとは対照的。主人公の一人称で、黙々と脱獄のための準備をするシーンを重ねていくだけである。徹底した一人称が見る者を主人公にぐっと引き寄せる。主人公が見えないものは観客にも見えない。銃声で誰かが殺されたことを知るだけだし、独房の壁をたたいても隣人が映ることはないし、看守の様子も音で予測できるだけである。狭い独房、極度に制限された行動、主人公に把握できる世界だけが切り取られ、観客は、だんだんと透明人間か何かになって、独房で四六時中彼を観察していているような感覚になり、その場での緊張や恐怖をピシパシと感じでしまうのである。また音の演出が緊張をより煽る。看守の靴音や鍵束の音、ドアが軋む音、兵士が自転車をキコキコこぐ音…夜の刑務所に響く日常の音が、単調なセリフ、音楽もない画面のなかで、なんと不気味に響くことか。

おそらく、この主人公は脱獄映画のなかでも過酷な環境に置かれている。調達屋なんていないし、囚人同士の会話すら許されない。モノも情報もない、仲間もいない。脱獄どころか、目をつけられただけで銃殺されてもおかしくない。そうしたなかで、スプーンを鑿にしてドアの羽目板をはずし、自分の服を裂きロープを作り、ベッドマットの針金で補強し、窓枠で鉤を作り…身のまわりのありとあらゆるものを利用しつくして、脱獄の作業が淡々と進められていく。派手な演出などなくとも、執拗に繰り返される作業シーン、黙々と動く手のクローズアップのなかに、しだいに脱獄=ナチスドイツへの抵抗という揺るぎない意志が見えてくるのである。

ラストシーンがどの脱獄映画よりも好きだ。意表をつかれたけど、でもよく考えるとリアルで余韻が残る。こういうところの監督の想像力、鋭いなぁと思う。

「ある日どこかで」 1980年 アメリカ

監督;ヤノット・シュワルツ

出演;クリストファー・リーヴ,ジェーン・シーモア

2010年4月?日 DVD 自宅ごろ寝シアター

1972年。脚本家志望のリチャードは処女作公演後、美しい老婦人から「帰ってきて」という謎の言葉とともに古い金時計を渡された。そして8年後の1980年。偶然立ち寄ったグランドホテルで、1912年に撮影された女優エリーズの写真に魅せられるが、それはあの老婦人の若き日の姿であった。リチャードの想いはつのり、ついにタイムトラベルを試みるが…。公開時はヒットしなかったものの、じわじわと評価が高まり、今ではカルト的人気を誇る作品である。原作はリチャード・マシスン。

1972年。脚本家志望のリチャードは処女作公演後、美しい老婦人から「帰ってきて」という謎の言葉とともに古い金時計を渡された。そして8年後の1980年。偶然立ち寄ったグランドホテルで、1912年に撮影された女優エリーズの写真に魅せられるが、それはあの老婦人の若き日の姿であった。リチャードの想いはつのり、ついにタイムトラベルを試みるが…。公開時はヒットしなかったものの、じわじわと評価が高まり、今ではカルト的人気を誇る作品である。原作はリチャード・マシスン。

ご都合主義でツッコミどころがたくさんあり、恋愛もロマンチックで甘め。でも、こういう物語が陥りがちなハーレークインのような安っぽさがない。クラッシクで上品な雰囲気、美しい男女の切ない恋、ジョン・バリーによる甘美なテーマ曲、理屈抜きで美しい映画だなぁと思う。

エリーズは、リチャードのラフマニノフの話から彼が未来から来たことを知ったと思う。彼女が愛読していたタイムトラベルの本、特注で作らせたというグランドホテル型のオルゴール、そこから流れる音楽は彼が好きだったラフマニノフパガニーニ主題のラプソディー、そして彼の脚本を胸にいだきながらの最期…エリーズがリチャードと別れてから彼に再び会うまでの60年間、どれほど彼を想いつづけ、彼のことを調べ探してきたのだろう。おそらく彼女はただもう一度彼に会うためだけにその後の人生を生きてきた。直接は描かれないが、これらの小さな伏線が、時間という乗り越えられない壁によって隔てられた恋の切なさを観客に想像させ、擦れたアラフォー女の胸さえもキュンとさせてしまう。

リチャード役はクリストファー・リーヴ。スーパーマンのイメージが強いけど、もともと知的で整った顔立ちであり、繊細なインテリ青年を違和感なく演じている。エリーズ役のジェーン・シーモアは古風な美人顔。1910年代のファッションが良く似合っていた。